ERP-Modernisierung: Warum der Wandel jetzt zur Pflicht wird

Effizienz steigern, digitale Transformation vorantreiben und den Wert neuer Technologien realisieren – diese drei Ziele stehen weltweit an der Spitze der geschäftlichen Prioritäten. Laut eines aktuellen Berichts von Strada in Zusammenarbeit mit Censuswide priorisieren jeweils 36 % der Unternehmen Effizienz und digitale Transformation, dicht gefolgt von 35 %, die den Fokus auf technologiebasierte Wertschöpfung legen.

Der Bericht basiert auf einer unabhängigen Umfrage unter 1.212 Teilnehmenden in Deutschland, Großbritannien, den USA und Frankreich und wurde im Zeitraum vom 19. bis 28. Februar 2025 durchgeführt. Sie liefert wertvolle Erkenntnisse über den Status quo, die Herausforderungen und die Entwicklungsrichtungen moderner ERP-Landschaften.

Die ERP-Landschaft ist im Wandel – doch längst nicht alle Unternehmen halten Schritt. Ein signifikanter Anteil setzt nach wie vor auf On-Premise-Lösungen, deren Lebenszyklen sich dem Ende zuneigen. Insbesondere SAP ECC (Support-Ende 2027) und Microsoft Dynamics GP (Support-Ende 2029) sind von dieser Entwicklung betroffen. Der notwendige Wechsel auf moderne, cloudbasierte Plattformen wie SAP S/4HANA, Microsoft Dynamics 365 oder Workday ist vielerorts noch nicht vollzogen. Dabei bieten diese Systeme weitreichende Vorteile: bessere Integration, datengetriebene Analysen und eine höhere Automatisierung geschäftskritischer Prozesse.

Hinzu kommen Differenzen in der Wahrnehmung zwischen Management und Belegschaft: Während 92 % der Top-Führungskräfte überzeugt sind, dass ihre Systeme effektiv funktionieren, stimmen lediglich 63 % der Nachwuchskräfte zu. Auch bei Themen wie interner Mobilität und globaler Mitarbeiterunterstützung zeigen sich ähnliche Diskrepanzen. Diese Kluft deutet auf ein strukturelles Missverständnis hin, das Unternehmen bei der digitalen Transformation gezielt adressieren müssen.

Aktueller Stand der ERP-Nutzung weltweit

Die ERP-Landschaft ist im Wandel – doch längst nicht alle Unternehmen halten Schritt. Ein signifikanter Anteil setzt nach wie vor auf On-Premise-Lösungen, deren Lebenszyklen auslaufen. Insbesondere SAP ECC (Support-Ende 2027) und Microsoft Dynamics GP (Support-Ende 2029) sind von dieser Entwicklung betroffen. Der notwendige Wechsel auf moderne, cloudbasierte Plattformen wie SAP S/4HANA, Microsoft Dynamics 365 oder Workday ist vielerorts noch nicht vollzogen. Dabei bieten diese Systeme weitreichende Vorteile: bessere Integration, datengetriebene Analysen und eine höhere Automatisierung geschäftskritischer Prozesse.

Die Wahl der ERP-Plattform variiert dabei deutlich nach Unternehmensgröße:

- Kleine Unternehmen (1.000–4.999 Mitarbeitende): bevorzugen Microsoft Dynamics (24 %)

- Mittelgroße Unternehmen (5.000–9.999 Mitarbeitende): setzen stärker auf SAP On-Premise (24 %)

- Großunternehmen (10.000+ Mitarbeitende): favorisieren zunehmend Workday (24 %)

Ein weiteres Ergebnis: Rund 40 % der befragten Unternehmen nutzen weiterhin lokale ERP-Systeme – obwohl deren eingeschränkte Skalierbarkeit, mangelnde Integrationsfähigkeit und Sicherheitsrisiken die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit unmittelbar beeinträchtigen.

Prioritäten und Fokus der Unternehmen bei ERP-Systemen

Bei der Bewertung geschäftlicher Prioritäten zeigt sich weltweit ein erstaunlich einheitliches Bild: Effizienz und Produktivität (36 %), digitale Transformation (36 %) sowie technologische Wertrealisierung (35 %) stehen ganz oben auf der Agenda. Insbesondere in Deutschland und Frankreich bleibt die digitale Transformation ein zentrales Thema, was darauf hinweist, dass viele Unternehmen sich noch am Anfang ihrer technologischen Erneuerung befinden.

Trotz dieser Zielsetzungen zeigen sich strukturelle Schwächen in den Entscheidungsprozessen: Nur 23 % der Führungskräfte auf mittlerer oder oberer Ebene geben an, aktiv in ERP-Entscheidungen eingebunden zu sein oder diese maßgeblich zu beeinflussen. Die Mehrheit der Mitarbeitenden bleibt von diesen Prozessen ausgeschlossen. Das Risiko: Fehlende Perspektiven aus der operativen Ebene verzerren die Systemauswahl und mindern die Akzeptanz neuer Lösungen.

Während das strategische Ziel klar ist, fehlt es häufig an der konsequenten Umsetzung – getrieben durch Unsicherheit, mangelnde Transparenz und interne Widerstände. Die Folge: Eine Investitionszurückhaltung, die langfristig nicht nur zu Effizienzverlusten, sondern auch zu Wettbewerbsnachteilen führen kann.

Herausforderungen bei der Umstellung auf moderne ERP-Systeme

Die Modernisierung von ERP-Systemen ist ein strategisches Muss – und dennoch zögern viele Unternehmen den Schritt in die Cloud oder auf moderne Plattformen hinaus. Der Grund: tief verwurzelte Barrieren im organisatorischen und operativen Umfeld.

Budgetbeschränkungen und Integrationskomplexität zählen mit jeweils 42 % zu den am häufigsten genannten Hindernissen, insbesondere bei Unternehmen mit komplexen, historisch gewachsenen Altsystemen. Die damit verbundenen Aufwände für Datenmigration, Schnittstellenanpassung und Systemschulung werden häufig unterschätzt.

Hinzu kommt ein hoher Widerstand gegen Veränderungen (33 %) – besonders auf unteren Managementebenen. Unsicherheit, Störungsängste und mangelndes Engagement im Team führen zu einer Kultur der Zurückhaltung. In vielen Fällen werden ERP-Transformationsprojekte nicht initiiert, weil Führungskräfte eine klare Rechenschaft meiden – aus Angst vor möglichem Misserfolg oder Reputationsverlust. Diese Vermeidungshaltung verlangsamt notwendige Entscheidungen und verzögert Innovationsprozesse erheblich.

Dabei erfordert digitale Transformation weit mehr als neue Technologien: Sie verlangt eine Veränderung von Denkweisen, Prioritäten und Verantwortungskultur. Erfolgreiche Unternehmen verbinden strategische Vision mit klarer Umsetzungsbereitschaft – und fördern aktiv die Einbindung aller Ebenen, um nachhaltige Veränderungen zu realisieren.

Risiken und Probleme veralteter ERP-Systeme

Die Nutzung veralteter ERP-Systeme entwickelt sich zunehmend zur betrieblichen Belastung. Denn je länger Unternehmen auf ihren bestehenden On-Premise-Lösungen verharren, desto höher werden die Kosten, Risiken und strukturellen Einschränkungen.

Altsysteme verursachen steigenden Wartungsaufwand, verlangen manuelle Korrekturen und führen zu individuellen Workarounds, um betriebliche Anforderungen überhaupt noch abbilden zu können. Gleichzeitig fehlt es an grundlegenden Funktionen wie Echtzeit-Auswertungen, systemübergreifender Integration, operativer Flexibilität und automatisierter Compliance-Überwachung.

Die Folge: Unternehmen verlieren an Agilität, Innovationsgeschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit – genau die Faktoren, die im Wettbewerb zunehmend entscheidend sind. Wer die Modernisierung weiterhin aufschiebt, riskiert nicht nur operative Ineffizienz, sondern auch strategische Rückstände, die sich später nur mit deutlich höherem Investitionsaufwand korrigieren lassen.

Interne Hindernisse für den digitalen Wandel

Die digitale Transformation scheitert selten an der Technologie – sondern fast immer an den Strukturen innerhalb der Organisation. Interne Blockaden wirken oft stärker als externe Herausforderungen.

Neben Budgetrestriktionen und technischen Integrationsfragen zählen Veränderungsresistenz, Verantwortungsscheu und ein mangelnder Einbezug der Mitarbeitenden zu den häufigsten internen Transformationsbremsen. Führungskräfte vermeiden mitunter Entscheidungen, weil sie die Verantwortung für einen möglichen Misserfolg scheuen – was zu einer Kultur des Stillstands führt.

Gleichzeitig werden operative Mitarbeitende, deren Alltag maßgeblich durch ERP-Prozesse geprägt ist, häufig nicht in Transformationsprojekte eingebunden. Das Fehlen von Weiterbildung, Transparenz und aktiver Beteiligung verhindert eine breite Akzeptanz – und fördert Misstrauen gegenüber neuen Lösungen.

Dabei gilt: Transformation gelingt nur ganzheitlich. Organisationen müssen nicht nur Technologien implementieren, sondern auch die Veränderungsbereitschaft auf allen Ebenen stärken – durch gezielte Kommunikation, partizipative Entscheidungsprozesse und konsequente Kompetenzentwicklung.

Denn Stillstand wird langfristig zur Kostenfalle: Je länger der Wandel aufgeschoben wird, desto höher steigen die Betriebsrisiken, die Kosten für kurzfristige Ad-hoc-Maßnahmen – und desto größer wird die Lücke zum Wettbewerb.

Sicherheitsbedenken bei veralteten Systemen

Die Bedrohungslage im Bereich der Cybersicherheit entwickelt sich rasant – doch viele Unternehmen wiegen sich in trügerischer Sicherheit. Laut aktueller Daten bewerten 84 % der Organisationen und 85 % der IT-Teams ihre Sicherheitslage als stark. Diese hohe Selbstsicherheit wirft Fragen auf: Beruht diese Einschätzung auf tatsächlicher Resilienz – oder auf einem gefährlichen Vertrauensvorschuss gegenüber veralteten Systemen und etablierten Routinen?

Tatsache ist: Die Angriffsvektoren moderner Cyberbedrohungen werden immer komplexer und dynamischer. Insbesondere Unternehmen, die noch auf lokale ERP-Infrastrukturen setzen, riskieren, veraltete Sicherheitsarchitekturen zu überschätzen – mit potenziell gravierenden Konsequenzen.

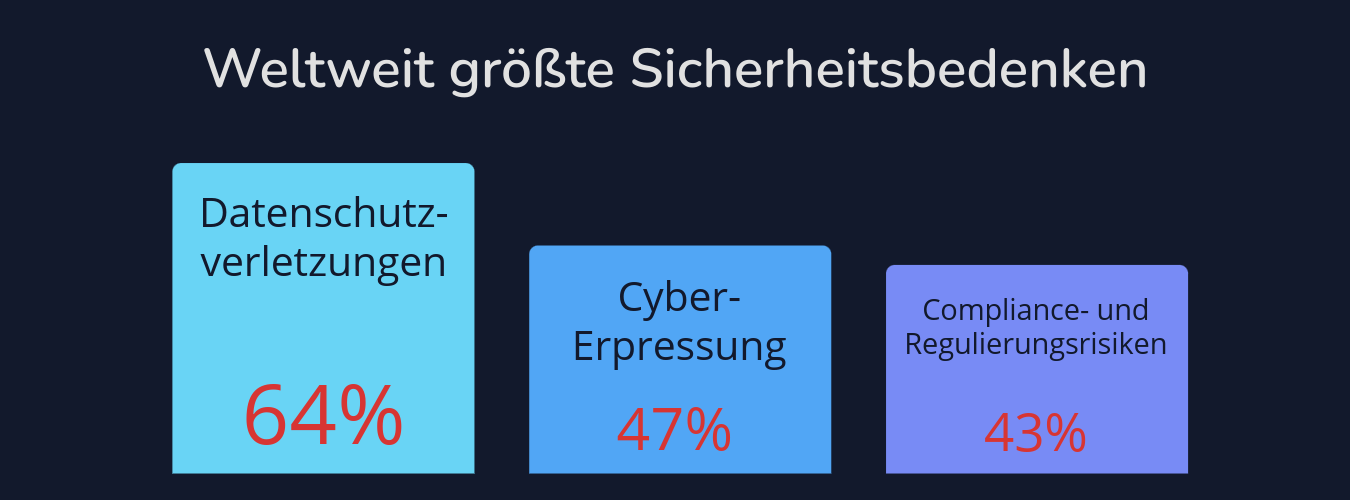

Die weltweit größten Sicherheitsbedenken spiegeln diese Risiken wider:

Datenschutzverletzungen – 64 % der Unternehmen sehen hierin die größte Bedrohung, in Frankreich sogar 72 % – der höchste Wert im internationalen Vergleich.

Ransomware-Angriffe – 47 % der Organisationen identifizieren diese als zentrales Risiko.

Compliance- und Regulierungsrisiken – 43 % sehen hier akuten Handlungsbedarf.

Zwar haben viele Unternehmen bereits solide Maßnahmen implementiert:

65 % bieten regelmäßige Sicherheitsschulungen, 63 % setzen auf Multi-Faktor-Authentifizierung und 60 % führen Audits durch. Doch die eigentliche Herausforderung liegt in der konsequenten Weiterentwicklung dieser Grundlagen.

Denn moderne Bedrohungsszenarien erfordern nicht nur Technik – sondern ein kontinuierliches Sicherheitsverständnis, das sich flexibel an neue Risikolagen anpasst. Gerade im Kontext veralteter ERP-Systeme ist es essenziell, nicht nur in technische Maßnahmen zu investieren, sondern Sicherheit ganzheitlich zu denken: von der Infrastrukturebene über Prozessdesign bis hin zu Unternehmenskultur und Schulungsstrategie.

Die wahre Gefahr besteht nicht im Wandel – sondern im Festhalten an scheinbarer Sicherheit, während sich die reale Bedrohungslage längst weiterentwickelt hat.

Künstliche Intelligenz (KI) und ERP-Systeme

Künstliche Intelligenz (KI), insbesondere Generative KI, ist zur Schlüsseltechnologie für digitale Geschäftsmodelle avanciert. 54 % der befragten Unternehmen weltweit bezeichnen sie als wichtigste Innovation – noch vor Cloud Computing (43 %) und traditionellen Machine-Learning-Tools (35 %).

Dabei zeigt sich eine klare Dynamik auf Führungsebene: 53 % der Top-Führungskräfte und 43 % der leitenden Manager arbeiten aktiv an unternehmensweiten KI-Strategien. Gleichzeitig investieren 52 % bzw. 44 % in KI-Tools zur Verbesserung der Employee Experience. Doch diese strategische Ausrichtung wird nicht immer in der Breite der Organisation getragen: Nur 28 % der Nachwuchskräfte erkennen, dass ihr Unternehmen überhaupt KI-Lösungen einsetzt.

Besonders auffällig: Größere Unternehmen (10.000+ MA) agieren vergleichsweise träge – 15 % beschäftigen sich gar nicht mit neuen Technologien. Im Gegensatz dazu treiben kleinere Organisationen (1.000–5.000 MA) die Innovation proaktiv voran: 46 % entwickeln bereits KI-Strategien, im Vergleich zu nur 28 % bei Großunternehmen.

Auch geografisch zeigen sich Unterschiede: Deutschland (43 %) und die USA (39 %) führen die internationale Vergleichsgruppe an, während in Frankreich noch 22 % der Unternehmen vollständig auf KI verzichten.

Die größten Hürden auf dem Weg zur KI-Integration sind klar benannt:

Datenschutzbedenken (52 %)

Integrationsprobleme mit bestehenden Systemen (40 %)

mangelndes Fachwissen (40 %)

Diese Herausforderungen verweisen auf ein grundlegendes Defizit: Fehlende Transparenz, unklare Kommunikation und geringe Nutzennähe erschweren die organisationsweite Akzeptanz. Während 91 % der Top-Führungskräfte von KI begeistert sind, teilen nur 27 % der Berufseinsteiger diese Begeisterung – ebenso viele sorgen sich sogar um die Auswirkungen auf ihre Rolle.

Cloudbasierte ERP-Plattformen bieten in diesem Kontext einen entscheidenden Vorteil: Sie schaffen die technische Grundlage, um KI effektiv, sicher und skalierbar im Unternehmen zu verankern. Mit einer robusten Infrastruktur, klaren Richtlinienkontrollen und hohem Integrationsgrad ermöglichen sie den verantwortungsvollen Einsatz von KI – über einzelne Abteilungen hinweg bis hin zur strategischen Steuerung.

Denn fest steht: KI ist kein Ersatz für Transformation – sondern ein Beschleuniger vorhandener Strukturen. Ohne leistungsfähige Systeme, konsistente Datenmodelle und eine klare Zielarchitektur bleibt selbst das beste KI-Tool wirkungslos.

Nutzen von KI für unterschiedliche Unternehmensbereiche

Richtig integriert, kann Künstliche Intelligenz zu einem skalierbaren Hebel für unternehmerischen Erfolg werden – vorausgesetzt, die technologischen und organisatorischen Voraussetzungen stimmen. Die Vorteile sind vielschichtig: 64 % der Unternehmen sehen in KI eine klare Chance zur Effizienzsteigerung, 49 % zur Innovationsförderung und 42 % zur Kostensenkung.

Doch diese Potenziale lassen sich nur mit einer modernen, cloudbasierten ERP-Plattform realisieren. Veraltete Systeme blockieren zentrale Voraussetzungen für den KI-Einsatz – etwa durch:

- fragmentierte Datenlandschaften

- mangelnde Integrationsfähigkeit

- unzureichende Skalierbarkeit

- hohen manuellen Aufwand

- gebundene IT-Ressourcen

Gerade bei komplexeren Anforderungen wie Echtzeit-Auswertungen, automatisierter Compliance, umfassender ESG-Berichterstattung (z. B. im Rahmen der CSRD) oder der Analyse großer Datenmengen zur Prozessoptimierung kommt es auf eine stabile ERP-Basis an.

Bereichsspezifisch ergeben sich unter anderem folgende Mehrwerte:

Finanzen & Controlling: Automatisierte Buchungs-Workflows, vorausschauende Liquiditätsplanung und KI-gestützte Risikoanalysen.

HR & People Management: Intelligente Self-Service-Portale, datengetriebene Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung und strategisches Skill-Management.

Vertrieb & Marketing: Echtzeitbasierte Lead-Scoring-Modelle, individuelle Kundenansprache und intelligente Preisstrategien.

Projekt- & Ressourcenmanagement: Dynamische Ressourcenzuweisung, Engpassprognosen und Performance-Analysen in Echtzeit.

Die Grundlage für all das: Cloud-Infrastrukturen, die durch Integration, Sicherheit und Governance die operative Basis für KI-Anwendungen bilden – und so die Transformation von der Datenquelle bis zur Entscheidungsunterstützung ermöglichen.

Kernaussagen und Ausblick

Die digitale Modernisierung von ERP-Systemen ist weit mehr als ein technisches Upgrade – sie ist ein struktureller Wandel mit strategischer Tragweite. Sie verlangt nicht nur neue Technologien, sondern vor allem neue Denkweisen, Prozesse und eine ganzheitliche Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinweg.

Der Bericht von Strada und Censuswide, basierend auf der unabhängigen Befragung von 1.212 Fach- und Führungskräften aus HR, IT und Finanzen in Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitenden in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den USA, zeigt deutlich: Die Richtung ist klar – der Wille zur Veränderung ist vorhanden. Doch zwischen strategischer Ambition und operativer Umsetzung klafft vielerorts eine deutliche Lücke.

Diese Lücke lässt sich nicht allein durch neue Software schließen. Es braucht eine klare Priorisierung, eine unternehmensweite Abstimmung sowie die richtige technologische Infrastruktur – insbesondere in Form skalierbarer, sicherer Cloud-Plattformen. Nur so lassen sich Mitarbeitende auf allen Ebenen einbinden, und nur so entsteht ein Umfeld, in dem Innovation, Transparenz, Sicherheit und Employee Experience gleichermaßen gefördert werden.

Diese Lücke lässt sich nicht allein durch neue Software schließen. Es braucht eine klare Priorisierung, eine unternehmensweite Abstimmung sowie die richtige technologische Infrastruktur – insbesondere in Form skalierbarer, sicherer Cloud-Plattformen. Nur so lassen sich Mitarbeitende auf allen Ebenen einbinden, und nur so entsteht ein Umfeld, in dem Innovation, Transparenz, Sicherheit und Employee Experience gleichermaßen gefördert werden.

Für Unternehmen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und proaktiv voranzugehen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um den entscheidenden nächsten Schritt zu machen.

Hinweis: Die in diesem Beitrag aufgeführten Zahlen und Statistiken basieren auf den von STRADA und Censuswide erhobenen Daten. SONAPRO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zugrunde liegenden Erhebungen.

Ihr Ansprechpartner:

Marius Knöfler

vertrieb@sonapro.de

+49 (0) 371 432 62 – 66