Unternehmenskultur mit Wirkung: Zwischen Haltung, Strategie und Technologie

Wie kann Unternehmenskultur aktiv gestaltet werden? Und welchen Unterschied macht sie im Arbeitsalltag tatsächlich? Mit diesen Leitfragen im Gepäck nahm unser Kollege Marius Knöfler an einer zweitägigen Veranstaltung der Volksbank Chemnitz eG und der bzp AG teil, die unter dem Titel „Kultur rechnet sich: Wert durch Werte schaffen“ stand. Ziel war es, sich intensiv mit dem Thema Kulturarbeit in Unternehmen auseinanderzusetzen und neue Perspektiven und Best Practices kennenzulernen. In diesem Beitrag möchten wir einige zentrale Gedanken und Impulse mit Ihnen teilen – praxisnah, nachvollziehbar und bewusst selektiv.

Was ist eigentlich Unternehmenskultur?

Den Auftakt der Veranstaltung bildete ein Impulsvortrag von Gunnar Bertram (Vorstandsvorsitzender der Volksbank Chemnitz eG) und Werner Bierend, welche mit einem bekannten Zitat von Peter F. Drucker die Richtung vorgaben:

„Culture eats strategy for breakfast.“

Eine klare Ansage – und gleichzeitig eine Einladung zur Selbstreflexion: Welche Kultur leben wir eigentlich in unserem Unternehmen? Und wie bewusst ist uns das?

Bertram und Bierend machten deutlich, dass Unternehmenskultur nicht erzwungen werden kann, sondern sich aus täglichen Erfahrungen, Verhaltensweisen und gelebten Werten formt. Beide betonten, dass erfolgreiche Kulturarbeit kein Zufall ist – sie braucht Haltung, Raum und Konsequenz.

✅ Was sich in der Praxis bewährt hat:

- Stärken- und Werteorientierung: Mitarbeitende dort einsetzen, wo ihre Potenziale sichtbar werden.

- Persönlicher Kontakt: Vom täglichen Gespräch über standortübergreifende Events bis hin zu Familienfesten – Nähe erzeugt Vertrauen.

- Partizipation fördern: Gemeinsames Einweihen von Projekten, Stand-up-Austauschformate, Hospitationen und Fehlerreflexion als Führungsaufgabe.

- Transparenz und Nahbarkeit: Ergebnisse von Besprechungen teilen, Führungsrollen als Teil des Teams verstehen, Kultur als dauerhaften Prozess begreifen.

❌ Was sich nicht bewährt hat:

- Aktionismus statt Klarheit: Immer wieder neue Initiativen ohne Richtung verwirren.

- Ungeduld und Laissez-faire: Führung braucht Balance zwischen Steuerung und Vertrauen.

- Fehlende Nähe und echtes Interesse: Mitarbeitende spüren, ob sie gesehen werden oder nicht.

- Zu große Runden, zu wenig Substanz: Beteiligung funktioniert nicht über Quantität.

Die Grundlage jeder Kulturarbeit:

Kulturarbeit beginnt mit dem Sichtbarmachen des Unsichtbaren – mit der bewussten Auseinandersetzung mit Regeln, Werten und der „gelebten Realität“ im Unternehmen. Dabei braucht es:

- Vertrauensvolle Räume für Austausch

- Hoffnung und Energie durch Vision und Sinn

- Führungskräfte als Vorbilder

- Mut zum Handeln – und Konsequenz in der Umsetzung

Thesen und Handlungsfelder:

Wer Unternehmenskultur gestalten will, muss sich laut Bierend u. a. mit folgenden Leitfragen befassen:

Wie behalten wir als Organisation Klarheit, wenn wir wachsen – und warum sind Teilkulturen kein Widerspruch, sondern ein Erfolgsfaktor?

Wollen wir Zeit und Energie investieren, um unsere Kultur aktiv zu entwickeln?

Wie messen wir Wirkung und Resonanz – und wie machen wir sie sichtbar?

Wie schaffen wir Nähe, Beteiligung und emotionale Bindung – auch im Zeitalter des Homeoffice?

Sein Fazit: Kultur ist kein Projekt – sondern eine Haltung. Sie entsteht dort, wo Nähe, Austausch, Relevanz und gemeinsame Sprache möglich sind. Sie lebt davon, dass Menschen gesehen werden – und dass Führung bereit ist, sich selbst weiterzuentwickeln.

Unternehmenskultur verstehen – und wirklich leben

Im zweiten Impulsvortrag sprach Marie-Luise Jantos, Organisationsentwicklerin bei der bzp AG, über ein Thema, das viele Unternehmen zunehmend bewegt – und doch oft schwer greifbar bleibt: Was ist Unternehmenskultur eigentlich – und wie wirkt sie sich konkret aus?

Diese beiden Fragen – so simpel sie zunächst erscheinen – eröffnen einen direkten Zugang zum kollektiven Selbstverständnis eines Unternehmens. Denn die Antworten darauf zeigen, welche unausgesprochenen Regeln, Werte und Erwartungen wirklich zählen. Oder wie Jantos es formulierte: „Sie geben Hinweise auf das, was sich unter der Wasseroberfläche verbirgt.“

Kultur als Klebstoff – sichtbar und unsichtbar zugleich

Warum sollte man sich überhaupt mit Unternehmenskultur befassen? Die Referentin brachte es auf den Punkt:

„Kultur ist der Klebstoff, der Menschen zusammenhält – in guten wie in schwierigen Zeiten.“

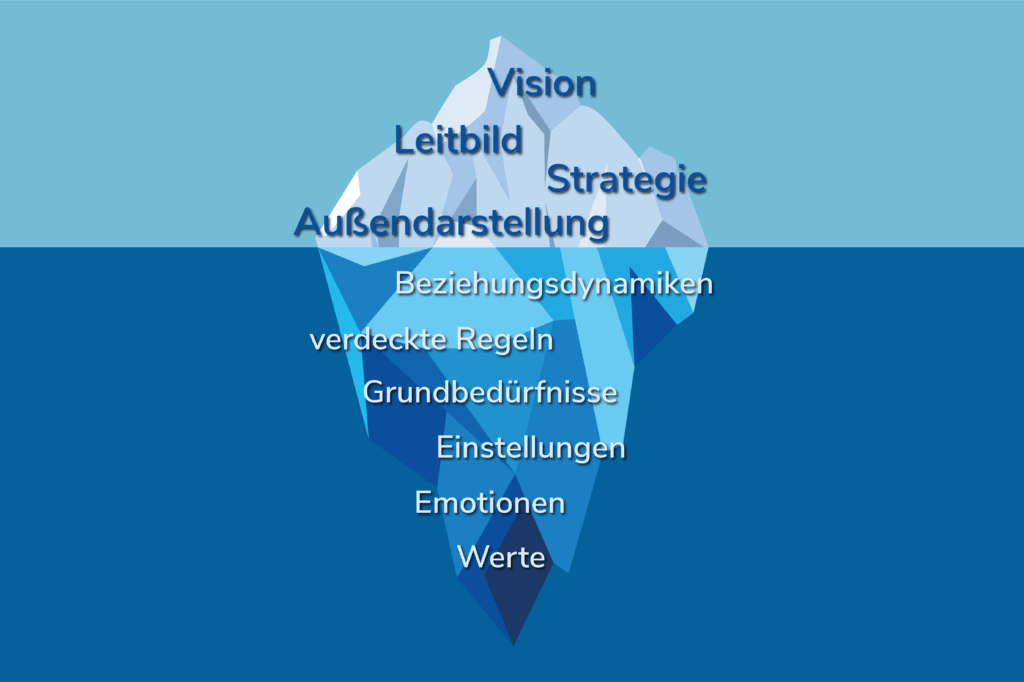

Und doch bleibt oft unklar, was genau diese Kultur eigentlich ausmacht. Um das zu veranschaulichen, bediente sich Jantos dem bekannten Eisberg-Modell:

- Oberhalb der Wasseroberfläche: Vision, Leitbild, Strategie, Außendarstellung – also das, was sichtbar und formuliert ist.

- Unterhalb der Oberfläche: Werte, Emotionen, Grundbedürfnisse, verdeckte Regeln, Einstellungen und Beziehungsdynamiken – das, was Kultur tatsächlich prägt.

Gerade dieser unsichtbare Teil – häufig unbeachtet und doch hochwirksam – ist es, der darüber entscheidet, ob Veränderung gelingt, ob Zusammenarbeit funktioniert und ob sich Menschen im Unternehmen zugehörig fühlen.

Kulturarbeit: Zwischen Motivation und Realität

Warum setzen sich Unternehmen derzeit verstärkt mit Kultur, Werten und Leitbildern auseinander? Die Liste an Auslösern, die Jantos aus der Praxis zusammengetragen hat, spricht für sich:

- Schlechte Stimmung trotz guter Benefits

- Hohe Fluktuation trotz vermeintlich passender Rahmenbedingungen

- Bewerberinnen und Bewerber entscheiden sich zunehmend gegen das Unternehmen

- Rückzug ins Homeoffice führt zu Isolation und mangelnder Verbundenheit

- Führungskräfte mit negativer Wirkung auf das Teamklima

- Generationskonflikte und sinkende Leistungsbereitschaft

Diese Herausforderungen spiegeln wider, dass Kultur nicht bloß „weiches Beiwerk“ ist – sondern ein entscheidender Wettbewerbsfaktor, gerade in Zeiten von Fachkräftemangel, New Work und Digitalisierung.

Was Kunden sich wünschen – und was Kultur wirklich braucht

Jantos zeigte darüber hinaus, welche Erwartungen Unternehmen an eine gelebte Unternehmenskultur formulieren. Der Tenor ist eindeutig:

- Synchronisierte Führung und ein starkes WIR-Gefühl

- Attraktivität für jüngere Generationen

- Echte Zusammenarbeit statt kosmetischer Maßnahmen

- Leistungsbereitschaft auch in anspruchsvollen Zeiten

- Verbindung – auch über Distanzen hinweg

Dabei wurde deutlich: Schöne Büros, Obstkörbe oder flexible Arbeitszeiten allein schaffen keine starke Kultur. Was zählt, ist das Miteinander, das Verständnis füreinander – und das gemeinsame Erleben von Sinn.

Kulturarbeit braucht Klarheit und Konsequenz

Marie-Luise Jantos machte deutlich: Kultur lässt sich nicht nebenbei verändern. Sie erfordert Zeit, Haltung und die bewusste Entscheidung, Verantwortung zu übernehmen. Kulturentwicklung ist kein Projekt mit klarer Deadline, sondern ein dauerhafter Prozess – getragen von Beteiligung und Offenheit.

Dabei genügt es nicht, wenn nur die Führung das Thema vorantreibt. Kultur entsteht im Miteinander – und nur dann, wenn alle einbezogen werden. Dass dabei nicht immer alle begeistert mitziehen, ist normal. Entscheidend ist, dranzubleiben.

Ihr Fazit ist klar: Sich nicht mit Unternehmenskultur zu beschäftigen, ist keine Option. Denn Kultur wirkt – ob bewusst gestaltet oder nicht. Wer zukunftsfähig bleiben will, sollte genau hier ansetzen.

Künstliche Intelligenz als strategischer Kulturfaktor

Mit dem vierten Impuls der Veranstaltung nahm Herr Lorang, Berater für strategischen KI-Einsatz im B2B-Kontext, ein hochaktuelles Thema in den Blick: Wie lässt sich der Einsatz von Künstlicher Intelligenz strategisch, strukturiert und kulturkonform im Unternehmen verankern?

Dabei wurde deutlich: KI ist längst nicht mehr nur ein Technologiethema. Sie berührt Grundsatzfragen der Zusammenarbeit, der Unternehmenskultur und der organisationalen Weiterentwicklung. Herr Lorang veranschaulichte dies mit einem Pyramidenmodell aus vier ineinandergreifenden Ebenen:

Vier Ebenen erfolgreicher KI-Transformation

Use Cases (unten rechts): Hier beginnt der Einstieg. Welche konkreten Anwendungsfälle ergeben Sinn? Wo kann KI messbaren Nutzen bringen – intern wie extern?

Fähigkeiten und Potenziale (unten links): Welche Kompetenzen sind im Unternehmen vorhanden? Wo müssen neue Fähigkeiten aufgebaut werden – sowohl technisch als auch kulturell?

Strategie und Kultur (oben): Der Einsatz von KI braucht klare Ziele und strategische Einbettung. Entscheidend ist dabei nicht nur das Was, sondern auch das Wie: Welche Kultur prägt unser Unternehmen? Welche Haltungen und Strukturen müssen sich verändern, damit KI nachhaltig wirksam wird?

Mensch und Change (zentral): Im Mittelpunkt steht der Mensch. Der technologische Wandel gelingt nur dann, wenn Vertrauen entsteht, Beteiligung gelingt und Veränderung als gemeinsame Aufgabe verstanden wird.

Vier zentrale Fragen leiteten diese Ebene:

Wie binden wir Menschen ein? Wie verändert sich Arbeit? Wie gelingt menschlicher Wandel? Und wie schaffen wir Vertrauen?

Der Schlüssel zum Erfolg: frühzeitig starten – aber mit strategischer Weitsicht. Denn gerade in der Arbeit mit KI ist es entscheidend, nicht ins Tool-Denken zu verfallen, sondern den Wandel ganzheitlich zu betrachten – als Zusammenspiel von Technik, Organisation und Kultur.

KI als Kulturthema denken

Was dieser Impuls besonders deutlich machte: Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz darf nicht isoliert betrachtet werden. Es geht nicht nur um Technologie, sondern um Vertrauen, Kommunikation, Klarheit und Veränderungsfähigkeit. Damit wird KI zu einem echten Hebel für Kulturtransformation – wenn Unternehmen bereit sind, sich strategisch mit den Fragen dahinter auseinanderzusetzen.

Kultur beginnt nicht bei Prozessen – sondern bei Haltung

Was alle Vorträge dieser Veranstaltung eint, ist ein zentrales Verständnis: Unternehmenskultur ist kein beiläufiges Thema – sie ist ein zentraler Erfolgsfaktor. Ob es um Zusammenarbeit, Führung, Innovationsfähigkeit oder den Umgang mit neuen Technologien geht – Kultur wirkt immer mit. Die Frage ist nicht, ob Unternehmen eine Kultur haben, sondern ob sie bereit sind, diese aktiv zu gestalten.

Die Impulse reichten von konkreten Maßnahmen zur Förderung von Nähe, Vertrauen und Partizipation über die strukturierte Messung von Werten bis hin zur Frage, wie sich technologische Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz mit strategischer Klarheit und kultureller Reife verbinden lassen.

Was bleibt, ist ein klares Plädoyer für Bewusstheit, Konsequenz und Mut:

- Kulturarbeit beginnt bei den Menschen.

- Veränderung beginnt bei der Führung.

- Und Zukunft beginnt mit der Entscheidung, nicht nur Strukturen zu verändern – sondern auch Haltungen.

Wir nehmen aus dieser Veranstaltung viele Impulse mit – und hoffen, dass auch unsere Leserinnen und Leser Anregungen finden, um eigene Kulturarbeit zu reflektieren, neu zu denken oder gezielt zu vertiefen. Denn: Kultur rechnet sich. Nicht nur in Zahlen – sondern vor allem in Vertrauen, Verbundenheit und Wirkung.

Ihr Ansprechpartner:

Marius Knöfler

vertrieb@sonapro.de

+49 (0) 371 432 62 – 66